沉静、含蓄、文雅,“80后”马卫巍颇有古贤之风

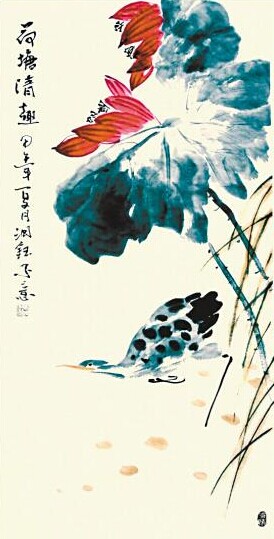

荷塘清趣

在百度输入“马卫巍”进行搜索,前面的词条都指向同一个人。“百度百科”给出的解释是:马卫巍,1982年生于山东省阳信县,小说、散文发表于《散文》、《星火中短篇小说》、《山花》、《延河》、《时代文学》、《山东文学》、《岁月》、《牡丹》、《三峡文学》、《巫山》、《厦门文学》、《散文诗》、《小品文选刊》、《文学与人生》、《作家林》等杂志,并在全国各大报纸副刊发表文章近100万字。

马卫巍不仅是第二届“齐鲁文化之星”,享受政府创作津贴,而且是“山东文坛五少将”之一,也是“80后”人文画家代表人物之一。他的书画作品多次参加上海、北京等地拍卖行的拍卖,“百度图片”上展示有他创作的多幅书画作品。

在这些光环背后,鲜为人知的是,马卫巍并非“根正苗红”,他连初中都没读完,更没有接受过正规专业培训。他的成就,完全源于他的“玩”心。

与当下众多年轻人喜欢上网聊天、听音乐、玩QQ、微信、网络游戏截然不同,马卫巍的“玩”可谓高雅,他更像一位古代贤士转世,喜欢安静,可以一整天呆在书房里,读书创作、挥洒笔墨,不觉劳累乏味;他家里可以没有电视机,却不能没有MP3,他爱听京剧。

遇家庭变故弃学打工,五六年间每天读书到深夜; 尝试写作,一年写满七八个笔记本

马卫巍,字润钰,1982年生于阳信县劳店镇前周村。

马卫巍的爷爷是转业军人,奶奶是高中教师,或许受此影响,马卫巍自小在村里品学兼优。上初中后,有了英语课,这个小学优等生却对英语一窍不通,导致成绩下滑,逐渐产生了厌学情绪。到初三的时候,马卫巍的父亲做生意赔了本,欠了很多债。大年除夕,家人正包着饺子,债主找上门来,当时2000元的债务已是不小的数目。债偿还了,开春后浇地、买化肥农药却没钱了,下面还有等钱上学的妹妹。这一切马卫巍看在眼里,特别不是滋味,他决定辍学打工。

辍学后,马卫巍最先到博兴的一个窑厂打工。他与很多成年人住在一起,抽烟的、喝酒的、吵闹声不断,而马卫巍喜欢读书。说来也巧,那时离窑厂三四里有个砖砌的小屋,传言屋周边埋着几个死人,很多人觉得阴森不敢去住。这给一心寻找安静环境读书的马卫巍提供了机会,他主动请求搬过去居住。

后来,马卫巍又到了淄博的一家瓷砖厂。工作之余他仍坚持看书,冬天冷的时候,他就拿着本书在两个窑之间,坐在小凳子上借着微弱的灯光,一直看到深夜十一二点。

“在外打工有五六年的时间,一直没断的就是看书。”马卫巍说,当时离瓷砖厂五六里地外有个报亭,报亭里有很多文艺类的报刊杂志,他每个月去一次买回十几本,看完下个月再去。他每个月300元左右的工资,一半用在了买书刊上。

这期间,《百年孤独》、《悲惨世界》、《变形记》、《静静的顿河》等国外鸿篇巨制以及《围城》、《白鹿原》、《古船》、《废都》等国内大家的文学作品,马卫巍都有所涉猎。

在淄博打工期间,马卫巍尝试着写作。起初,他写了一些以打工为题材的小诗歌,按照杂志上的地址投递过去。他还真的收到了一封回信,只是信的内容让他大所失望,对方用铅笔在投稿的内容后标注着一段话:“人生的选择有很多种,为何非得选择文学这条很艰难的道路,哪怕去收破烂,一天也有一天的收入,都比搞这个有出路。”

刚燃起的创作火焰就这么被泼了一盆冷水。但是倔强的马卫巍并没有放弃写作,“大概一年写满七八个笔记本”,但好几年没往外投。

“文坛黑马”一发不可收拾,小说散文齐头并进,《一只青花碗》被30多个省市纳入中高考模拟试题

2003年,马卫巍进入阳信县供电公司,成为一名合同制工人。工作之余,马卫巍集中精力主攻写作,渐渐有作品开始发表。

初期,他所听到的、看到的哪怕是一件很细微的小事,都会当作创作素材。每次回农村老家,马卫巍总喜欢和村里老人们围坐在一起,听老人们讲村里的传奇故事,激发灵感。

“文学是生命的感知,是我们生活状态下思想的凝聚和升华。”对于文学的认识,马卫巍有着自己独特的见解。他的小说“梨花镇”系列,曾被《山花》、《山东文学》等文学杂志重点推介。小说中独特的文学视角以及带有浓郁地方特色的文本塑造,让读者耳目一新。“梨花镇”系列小说是地域性发展的历史再现,描写的是人与人之间的感情和伦理纠葛,通过对心理变化的细腻描写,把最触动人们心弦的感官世界描绘出来,形成对当下人文对话的一种反思。

他的中短篇小说《良方亦是毒药》、《做暖》、《走钢丝的女人》则更加注重当今人们的日常生活。小说中刻画的都是小人物,小人物也有大理想、大智慧,也有爱恨情仇。马卫巍把当今的社会生活融入故事情节之中,五彩缤纷中贯穿着迷茫与无奈,灯红酒绿里流淌着欢喜与忧愁。

马卫巍的小说,在背景的表述下,人性的真善美一览无遗。“我出生在著名的鸭梨之乡,我的先人在这片土地上生活着、抗争着,有欢喜也有忧愁,有失落也有获取。我试图用自己的眼光去观察他们、描绘他们,去感知他们的世界。”

如今,马卫巍在全国青年文学圈里已小有名气。他2012年发表在《散文》第2期上的《一只青花碗》,先后被北京、上海、浙江、湖北、天津等30多个省市纳入中高考语文模拟试题。他创作的小说、散文先后在《山花》、《散文》、《十月》等多种全国重量级文学杂志发表,多篇作品入选各类选本及丛书。他的4万字中篇小说《梨花镇艺人轶事》刚刚被2014年第2期《星火中短篇小说》刊发,在文学圈引起强烈反响。

眼下,马卫巍正把着力点放在当下的都市生活,全力构思创作,力争下半年重点推出。

省吃俭用学画,“与世隔绝”练基本功,画出名气后却不愿为挣钱搞“复制”

马卫巍有上小学的时候,学校里有书法课,教毛笔字。学生们哪个字写得好,老师就会用红色的毛笔给圈点出来。那时候马卫巍的圈基本上最少,他觉得自己不如别人,于是开始慢慢练字。

初中的时候,学校有了美术课,一些成绩不好的学生为了今后谋一个出路便去学画画。看着别人学,马卫巍特别羡慕,就跑到老师那里去报名。但是,老师告诉他,只有20个名额,已经报满。马卫巍很郁闷,于是买来笔和纸,看着书自学。

学美术对家境并不是很好的马卫巍来说,负担很重。当时,他每天有3块钱的生活费,他就挤出2块钱用来买笔、纸和书。剩下1块钱,每天早上买一个馒头,吃食堂免费的小菜和粥;中午打一份菜;晚上买一个馒头,吃点小菜凑合着。

来到阳信县供电公司,接触到网络之后,马卫巍每天都会利用业余时间观看名家授课视频,听他们讲授书画起源、书画用笔用墨技巧、构图要求。他还十分注重写生,一次次练习,一遍遍描画,一个月用掉的纸能有三尺多高。

生活中,马卫巍是一个善于观察和思考的人,一个杯子、一只蝴蝶、一块手表、一扇门窗,但凡看到眼里的事物,他都会默记于心慢慢体味。通过几年的刻苦钻研和学习,马卫巍的写意花鸟已经日趋成熟,写意人物造型夸张但意境悠远。

2011年春天,别人的一句话改变了不爱张扬的马卫巍。当时,他参加一个小范围内的活动,有人说他的写意虽好,但毕竟是野路子,上不得厅堂;笔力虽好,但细腻传神的工笔画却难以展现。这句话深深地触动了马卫巍的神经,他推却掉各种不必要的应酬,潜心研究、苦练基本功,从中国传统的古画入手,一遍一遍临摹,一遍一遍写生,从得心应手的写意画转型到难度极高的工笔画。两年多时间里,他利用周末和晚上时间,将自己“与世隔绝”起来,推出了以“牡丹”为题材的工笔系列作品。

画坛千秋,千人千面,高下各异。马卫巍师古而不拟古,注重技法创新,将自己的情感世界描绘到画卷之上,形成了自己的图式语言符号。

他的《春光明媚》、《十二月风光》系列,被韩国友人收藏;工笔作品《春绘图》、《畅游图》、《牡丹孔雀图》被北京博宝艺术公司永久珍藏,同时成为博宝艺术签约画家。他的写意和工笔作品先后参加上海、河南、北京等地的拍卖,深受专家好评。

画为心声,境由心造。徜徉于国画的色彩与图式中,马卫巍还十分注重理论创新,先后撰写了70余篇习画心得及谈艺评论,先后在《文汇报》、《中国书画报》、《齐鲁晚报》等国内20余家报刊杂志发表,逐渐形成了自己独到的见解。

多年来,马卫巍有写博客的习惯,他的文学、绘画创作以及心理感受都写在了他的博客空间,他的成名也源于博客。

2012年年底,马卫巍的绘画作品被甘肃一家画廊看中,预定20幅,200元一幅。这对工资并不高的马卫巍来说,4000元可以给媳妇买一身好衣服,可以和老人、孩子过一个好年。作20幅画,他轻而易举,但他的脑海里始终没有“卖画”这个概念。

此后,马卫巍的作品又陆续被北京、河北、广东等地的画廊和企业相中,找上门来。画的价格也由原来的几百元一幅慢慢提升为千元平尺以上。“得到市场认可,能增加信心,也是鼓舞。”可有一段时间马卫巍总是觉得状态不好,画卖得越来越多还有什么不满意的?别人不解。“所写所画掺杂了利益因素,就有了负担。”马卫巍觉得这影响了自己的进步,尽管每晚有一两千元白白溜掉,他还是给订画的人打电话,“三个月之内不画画”,专心提高境界。

“一幅画的灵魂在于境界,境界上去之后,自我才有提升,而不是说利益推动着自己去复制。”马卫巍觉得,自己还年轻,走艺术之路不能满足于现状,更不能急功近利。

生活中,他更愿意做一名普通人;而在“山东文坛五少将”中,他最可能有更大成就

现在,马卫巍已是年轻有为的作家、画家,但他从不刻意装点自己,也没有戏曲中的扭捏神态。生活中,他更愿意做一名普通人。

女儿从小由岳父岳母带大,如今要上小学了,感觉完成任务的老人想搬回农村老家,马卫巍听后心里不是滋味,便用卖画的钱给二老在县城买了套新楼房。他还打算等房子装修好了,先给老人买台电视。马卫巍自结婚至今家里没买电视,不是差钱,而是他不看电视,家人又从没提起过,他也从没考虑过家庭会有需要,现在想来,感觉亏欠二老。

马卫巍的妻子开着一家商店,出门就是一天,常常忙到晚上十点多才回家。他看着一天天劳累的妻子,自愿当起了“家庭主夫”,洗衣、做饭、打扫卫生样样在行。在家里画画累了,他就把洗衣服当成一种放松的方式,而且都是手洗。“看着挂在阳台上一排排的衣服,就像是列队的士兵,自己就像是在检阅部队,很有成就感。”

目前,工资收入对马卫巍来说已微不足道,写材料、搞宣传还占用了很大精力,不少人建议马卫巍辞职。“当初是单位收留了我,今天的成绩更要感谢领导提供了这么好的平台。”马卫巍说,“人不能忘恩。”阳信县供电公司有一个图书室,文学、艺术类的书很多,马卫巍主动要求当图书室管理员。大家下班走了之后,他正好迎来创作或者“充电”的最佳时刻,往往直到深夜。对待同事,马卫巍很谦虚,互帮互助、友爱和谐的工作环境,也让他恋恋不舍。

《中国文化地图:齐鲁文化渊源流长》如此评价马卫巍:无论他的画还是文章,究其根源还是来自深厚的齐鲁文化的土壤。在“山东文坛五少将”中,将来有更大成就的,说不准是谁,但马卫巍可能最有希望。马卫巍邮箱:mww0701@163.com